【コラム】医学英語のススメ<第2回:リスニング・リーディング>

《著者》

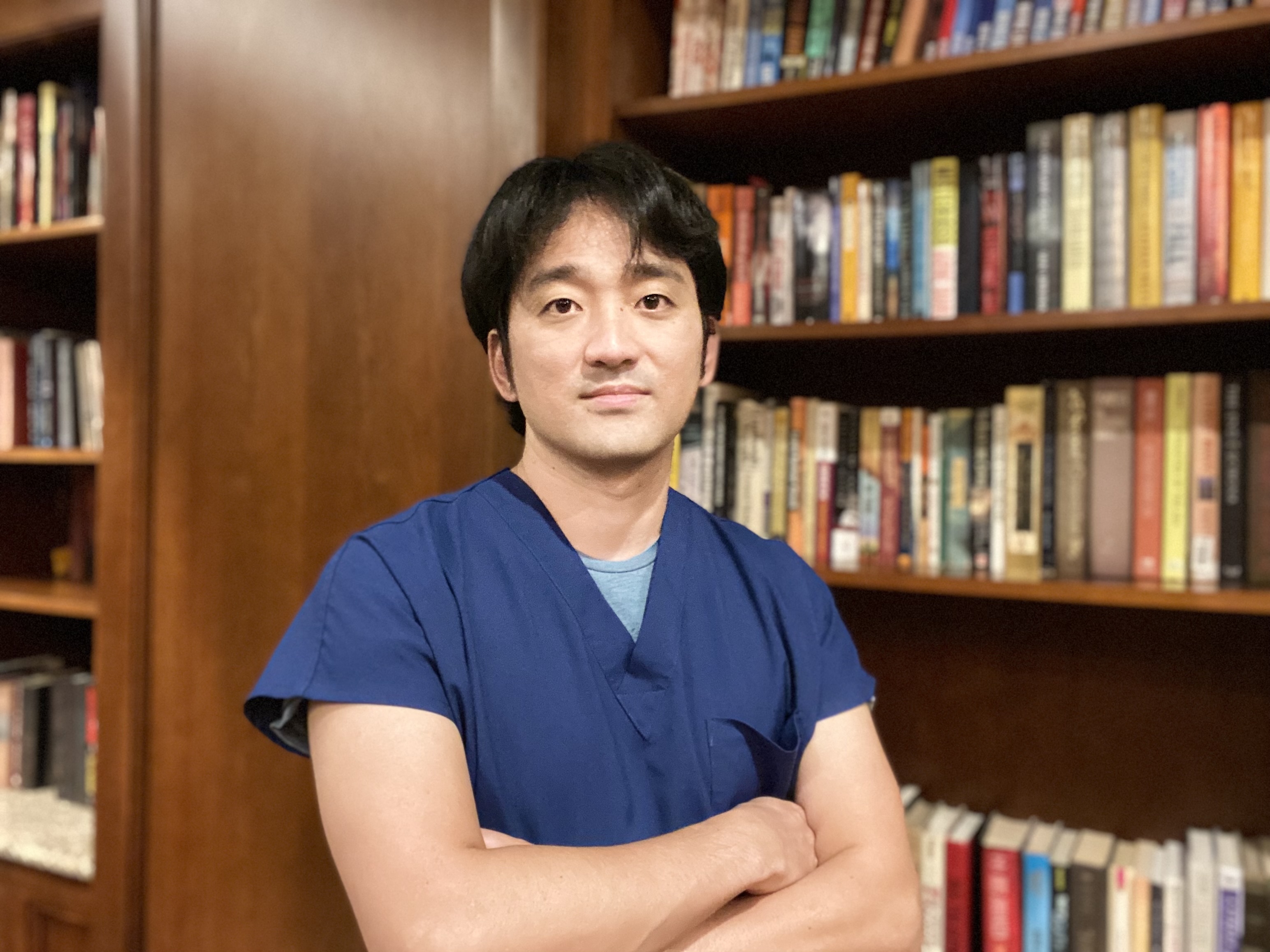

安川 康介 氏

ホスピタリスト・南フロリダ大学助教

この連載では、医学英語に興味のある医学生の方や研修医の方に向けて、「医学英語」の勉強法について書きたいと思います。医学英語は、私の医師としてのキャリアを支えてきた最も大切な知識・スキルの一つです。

リスニング

「ただとにかくたくさん聴く」だけでは、効率的にリスニング力は伸びないと考えています。

流し聞きするだけでなく、「どういった言葉や文章を自分が聞き取りにくいと感じるのか」をしっかり意識して、能動的に聴いた方がリスニング力は伸びると思います。特に、多くの日本人にとって英語が聞き取りにくい最大の原因は、単語と単語が繋がって発音される「リンキング」によるものではないでしょうか。例えば、「a lot of」は、「ア・ロット・オブ」と発音されることは殆どなく、「アロロ」(ロは少しだけ舌を震わせる感じ)に近い発音になります。

リンキングに馴染みのない方は、例えばこの動画を視聴してみてください。

英語の会話ではこのリンキングがとにかく多くあり、よく使われる表現の発音を理解して、覚えてしまうのが良いと思います。 このリンキングがある場合とない場合では全く聞き取りやすさが異なります。例えば、次のユーチューバーの英語を聞いてみてください。彼女は意識して「リンキングを排除している」ことが分かります。単語と単語の間を切っているためかなり聞き取りやすいと感じるはずです。

また、リンキングに加えて、例えば、「lazy vowel (怠け者の母音)」と呼ばれる、アクセントのない弱い音で発音される母音「シュワ([ə])」なども日本人にとっては聞き取りにくい原因だと思います。

自分は何が聞き取れて、聞き取れていないのかは、聞きながら小声でシャドーイングをしたり、書き出してみたりすると分かります。どのような音が聞こえにくいのかをしっかり分解して理解すると、どのような発音をすれば良いのか、というスピーキング力も向上します。

量だけではダメと言っても、やはり英語はたくさん聴いておいた方が良いことには変わりません。私は医学生の5、6年生の頃から米国への臨床留学を考えていたため、時間があるときは、できるだけ英語のラジオを聞いたり、医療ドラマ『ER』を視聴したりしていました(ERのオープニングの音楽を聴くと、医学生の時に悶々とUSMLEを勉強していた時期のことを思い出します)。特に医療ドラマの視聴は、医療現場での英語の表現や実際の様子を学べるのでお勧めです。他にもYouTubeやNetflix、TED Talksや医学雑誌のpodcast、今では字幕付きの英語の教材はどこにでもあるので良い時代になりました。

リーディング

DeepLやChatGPTにpdfを投げ込んで翻訳してもらえるからあまり医学英語を読めなくても良い、と考えている人もいるかもしれません。

確かに、日本語に翻訳してくれる有用なツールは増えましたが、それでも医学英語の読解力をつけることは医師にとって不可欠だと思っています。キャリアを通して、英語の論文やウェブサイトを検索し、高速で目を通し、取捨選択し、精読するという作業を繰り返すことになります。いちいち英語の文章(特にペーパーベースの教材)を、翻訳ツールに投げ込んでいくというのはあまり効率的ではありませんし、医学英語の場合、専門用語もあるため誤訳されることもあります。今後、翻訳ツールの精度はさらに向上すると考えられますが、やはり原文で読めるに越したことはありません。

日本では、日本語の医学教材が充実しているから、普段あまり英語の教科書・参考書を読み慣れていない、という人がいるかもしれません。米国で働き始めてから、インド、パキスタン、タイ、ネパール、ヨルダン、ハンガリー、ドイツ等、多くの国から来ている医師と働きましたが、そういった医師達は英語の教材で勉強してきたこともあり英語の文献を読み慣れていない人はほぼいません。日本のように、母国語だけで医師免許取得までの勉強が完結できる環境は世界的にみても特殊だと感じます。一緒に働いた、タイのマヒドン大学を首席で卒業したレジデントは、学生時代に英語のハリソン内科学を通読したと話していました。

医学英語は読み慣れていないと大変です。

「USMLEの長い問題を数問解くだけで、1時間かかってしまった」

「USMLEのための教科書を数ページ読むのに、1時間かかってしまった」

いざUSMLEの勉強を始めた人からそのような声を聞くことがあります。

医学英語の場合、英語そのものだけでなく、前提となる医学知識の土台がないと、読んでも理解できません。なので、まずは医学の勉強を頑張る、ということが医学英語リーディングの土台となります。USMLEの勉強に限っていうと、基礎医学をあまり覚えていない段階で英語の教科書を読み始めると、かなり時間がかかってしまいます。特に基礎医学に関しては、まず自分が以前に使用したことがある馴染みのある日本語の教材で一度復習して知識を固めてから、英語の参考書を読む、ということをしていました。

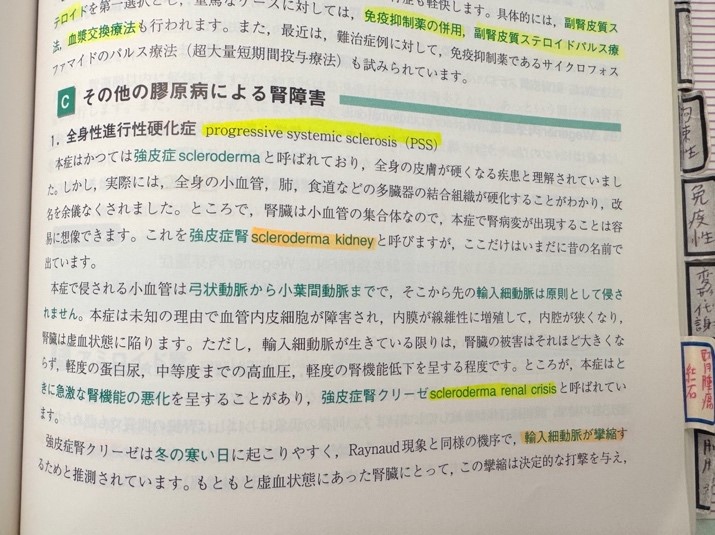

リーディングで必要な文法と英単語ですが、文法はある程度中学・高校の教育で身に付いています。医学英語のリーディングで避けて通れないのは、医学的な専門用語を含めた英単語の学習です。「choledocholithiasis」、「sternocleidomastoid muscle」、「xiphoid process」、「emphysematous cystitis」、「coagulase negative staphylococcus」…英語ができる人であっても医学用語を覚えていくのはそれなりに時間がかかります。もうこれはコツコツ覚えていくしかありません。ちなみに英単語でも医学の知識でも、何かを覚えるために大切なのはアクティブリコール(能動的に思い出すこと)と分散学習(間隔を空けて復習すること)なので、これを組み合わせた仕組みで勉強すると効率的です。勉強法に関しては、『科学的根拠に基づく最高の勉強法』という本を書いたので、もし興味がある方は読んでみてください。 医学生の段階ならば、日本語で医学を勉強している時から、重要な医学用語を、英語でも覚えていくと後々楽になると思います。私も医学生の時に、日本語の教科書を勉強しながら英単語を覚えるようにしていました。下が、私が医学生の時に読んでいた内科ステップという教科書の写真です。当時の私が英語の単語にハイライトをつけて覚えようとしていたことが分かると思います。

一般的な英単語に関しては、私は『TOEFLテスト英単語3800』などで勉強していました。

臨床医学の知識の土台が出来始めてからは、医学英語のリーディングに慣れるために、英語の教科書・参考書、UpToDate、英語の論文を読んでみましょう。自分が興味を持った疾患について、The New England Journal of Medicineなど有名雑誌に掲載されているReview Article等はお勧めです。また、学会のガイドライン、ランドマークスタディーと呼ばれる有名な研究(多くがランダム化比較試験)、UpToDateを読んでおくと診療で役に立ちます。臨床を始めてからも、最新の医学情報は教科書にはないことが多い(執筆して出版するまでに情報が古くなってしまう)ので、英語の論文に触れることは不可欠になります。最初は時間がかかるかもしれませんが、段々と知っている単語や表現も増えて慣れていくはずです。

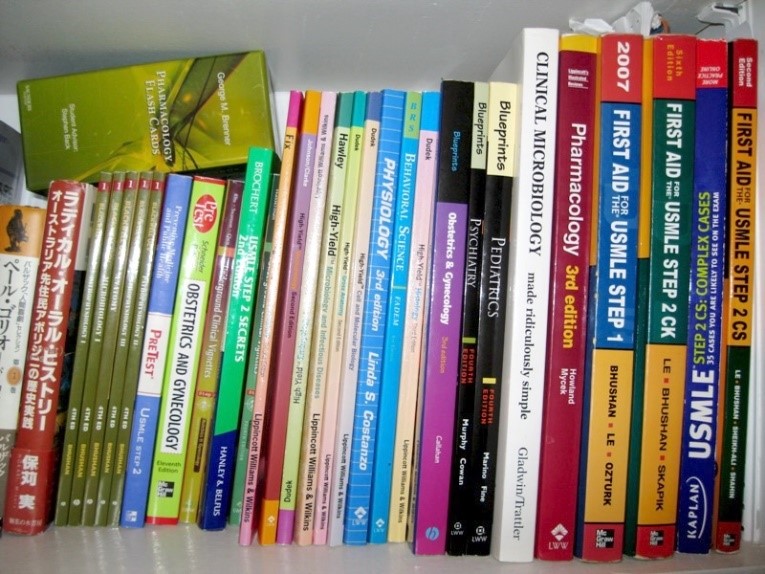

私が医学部6年生から研修医の時にかけて、USMLEのために読んでいた英語の教材の一部を参考のために載せておきます。高得点を取得した人がブログなどで勧めていた教材や、First Aidの後ろのページで勧められている教材を中心に読んでいました。

USMLEの受験を考えている方であれば、「英語を読むスピード」にも注意しなければなりません。1ブロック(1時間)40問程度とすると、一問にかけられる時間は平均90秒程度しかありません。問題によっては問題文が長いことがあるので、時間内に問題に答えられるように意識する必要があります。私がUSMLEに向けて勉強していた時は、USMLE Worldの問題を解きながら、手元のストップウォッチで各問題にどれくらいかかるのか計測して感覚を掴んでいました。

この記事の著者

安川 康介 氏

ホスピタリスト・南フロリダ大学助教

2007年慶應義塾大学医学部卒業。 日本赤十字社医療センターにて初期研修を修了後渡米。ミネソタ州ミネソタ大学医学部内科レジデンシー、テキサス州ベイラー医科大学感染症フェローシップ修了。米国内科専門医・感染症専門医。