現役医学生が山田悠史先生に聞く―医師の海外留学とキャリア<後編>

『現役医学生が山田悠史先生に聞く―医師の海外留学とキャリア<前編>』はこちら

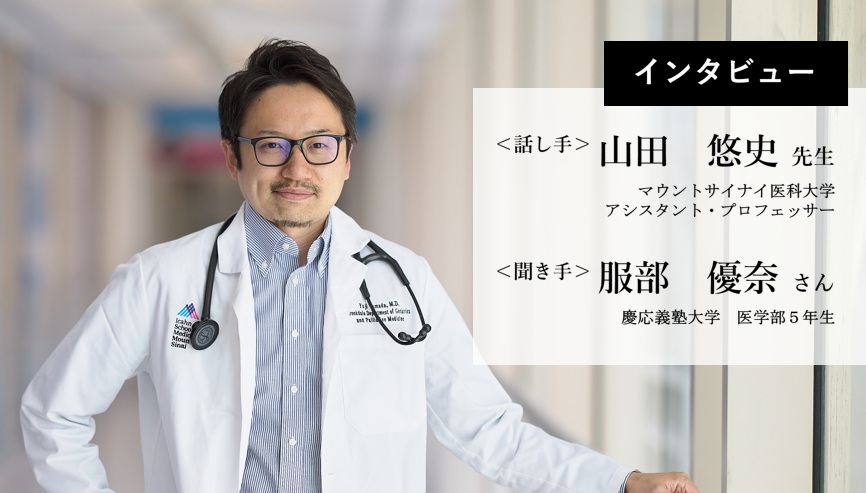

米国・マウントサイナイ大学で勤務され、SNSやメディアで様々な情報発信も続けられている山田悠史先生に、医師の海外留学について、現役の医学生が本当に知りたいことを聞きました。

服部 優奈 さん

慶応義塾大学医学部5年生

予防医学および総合内科領域への関心をきっかけに、日米の医療の違いや臨床留学に興味を持つ。現在は各種委員会活動や臨床研究等に取り組み、知見を広めている。2026年に、Hawaiiにて Hospital Medicine・General Medicine・Family Medicine を中心とした5週間の臨床実習を予定。

ーー3年間の内科レジデントを終えた後、どのようなキャリアを歩まれたのでしょうか?

私は当初、血液腫瘍内科に興味があり、米国での研修医3年目で血液腫瘍内科のフェローシップに応募し、複数の面接を受けてマッチングにも参加していました。しかし、マッチ直後に、日本にいる父が急に体調を崩して入院してしまいました。上司やメンターに相談したところ「家族を優先するように」と言ってもらい、悩んだ末、マッチをキャンセルして日本に帰国する決断をしました。

突然の帰国だったため日本での就職先は決まっていませんでしたが、以前お世話になった大学病院の先生が受け入れ先を紹介してくださり、そこで2018年から2年間勤務しました。この期間は臨床だけでなく、日本でのメディア出演や学会活動にも関わり、幅広い経験を積むことができました。血液内科の臨床においては、高齢患者の治療にあたる中で、大きなジレンマに直面しました。カンファレンスでは、80歳前後の患者に対して、年齢だけを理由に抗がん剤治療を控えるべきとの指示が出ることがありました。しかし、実際に担当している患者の状態や生活背景は一人一人異なり、年齢だけで判断するのは適切ではないと強く感じました。このとき、自分が直接診て理解している患者について理論的に説明できなかったもどかしさが、老年医学に進む大きなきっかけとなりました。

その頃から、老年内科への興味や自分の実現したいことを周囲に積極的に口にするようにしていました。以前からの知り合いで、マウントサイナイ医科大学病院の老年内科に勤めている先生と食事をした際にもその話をしたのですが、その食事の5日後、老年医学フェローシップにスポットが空いたとの連絡を受けました。二つ返事で「行きます」と伝え、急遽、日本の職場での都合を調整し、1週間後には渡米して面接、その場で採用が決定したのです。こうして2020年に再びアメリカに戻り、フェローとして老年医学の研修を開始しました。

この経験から学んだことは二つあります。まず、常に準備できている状態を作っておくこと。英語力、資格、臨床経験など、チャンスが来たときにすぐ行動できる状態を維持することが重要です。二つ目は、自分の興味・関心は言葉にしてどんどん周囲に伝えること。どこかで誰かが覚えていて、思わぬ機会をもたらしてくれる可能性があります。

ーーパンデミック後の勤務について教えていただけますか?

老年医学フェローシップは非常に面白く、充実していました。日本でも高齢者の患者を多く診てきたので、分かっていると思い込んでいましたが、実際に現場に入ってみると、自分の理解が十分ではなかったことを痛感しました。多くの優秀な同僚やメンターから学ぶことで、自分の知識や技術の不足を実感すると同時に、成長の機会に恵まれた環境でした。

現在の勤務先でもあるマウントサイナイ医科大学は、全米でトップレベルの老年科を持つ病院で、教育体制も非常に充実しており、指導医や同僚のレベルも高く、日々感銘を受けました。内科レジデントとしてのアメリカ経験では得られなかった、フェローシップならではの深い学びがあることを実感しました。この2年間は、老年医学に集中し、臨床だけでなく関連する論文や研究にも多く触れ、臨床研究の指導も受けることで、老年医学のスキルを飛躍的に高めることができた期間でした。この経験から、アメリカに来るならフェローシップこそが最も大きな学びと成長の機会になると実感しています。

ーー日本と比較して、アメリカのフェローシップの選択肢はとても豊富ですよね。では反対に、アメリカと比較して日本の医療の方が優れていると感じる点はありますか?

日本の医療で特に優れているのは、医療へのアクセスの良さや費用の安さです。患者さん目線で言えば、安心して医療を受けられる環境が整っていると思います。一方で、医療者の負担が大きい部分もあります。個々の医師の臨床能力において日米で大きな差があるとは感じませんが、最先端の専門分野や突出した経験が必要な場合は、アメリカで学べる機会の方が多いと感じます。老年医学の分野では、優れた専門家から直接学べる環境はアメリカならではだと思います。

ーー今後の展望についてお聞かせください。

まず、老年医学の経験を日本にもっと還元していきたいと考えています。これは必ずしも日本で診療することだけを意味するわけではありません。たとえば、日本からのオブザーバーを受け入れたり、本を出版したり、メディアを通じて老年医学の重要性を一般の方々に伝えることもその一つです。高齢者から学んだ知見を、40〜50代の世代に還元することも可能です。こうした情報発信や教育活動は、自分にとってのライフワークとして今後も続けていきたいです。老年医学や総合内科のジェネラリストの考え方は、日本ではまだ十分に根付いていません。だからこそ、まずは老年医学の存在を知ってもらうこと、道を示すことが第一歩だと思っています。学生や若手医師が興味を持つきっかけになればと考えています。

自分の中で大切にしているのは「余白」を持つことです。人生やキャリアは予測できない変化の連続です。コロナのパンデミックのように、突然の状況変化や社会課題が起こったとき、その余白があることで、すぐに行動できる準備や柔軟性を保てます。実際に私自身、パンデミックの際、正確な情報を発信するという活動から始まり、それが新型コロナワクチンへの不安を持つ一般の方々向けの相談サービス「コロワくん」のプロジェクトにつながり、さらに国際的なメディア出演や論文発表にまで発展するという、想像もしていなかったような経験をしました。ですので、今後も具体的なポジションやタイトルに固執するのではなく、日々ワクワクできることを大切にし、変化にも柔軟に対応していきたいと思っています。この心構えこそが、予想できない状況でも最大限の力を発揮できる秘訣だと感じています。

ーー最後に学生や若手医師へのアドバイスをいただけますか?

まず、これを読んでいる時点で、留学や海外での経験に少しでも興味があるということ自体が重要です。それがあなたにとってワクワクすることであれば、多少の犠牲をともなったとしても飛び込む価値は十分にあります。もちろん、選択には代償もありますが、ワクワクする道を選べば後悔はしません。私自身、ニューヨークに住んで10年になりますが、この経験を選んで心から良かったと思っています。

もしまだ自分のワクワクすることが見つかっていない場合は、とにかく行動することが重要です。いろんな人に会い、話を聞き、自分の興味を見つけるまで探し続ける。能動的に動くことが、きっと次の一歩につながります。そして、興味が見つかったらそこに向かって全力で邁進すれば良いのです。必ずしも留学である必要はないでしょう。大切なのは、自分が心からワクワクできることに突き進むことです。

インタビューを終えて(服部さんより)

このたび、留学を目指す医学生や若手医師にとって学びの多いお話を伺う貴重な機会をいただきました。ご存じの方も多いかと思いますが、山田先生は老年内科や総合診療における執筆活動だけでなく、留学準備に役立つ英語学習コンテンツの情報発信など、多様な分野に尽力され、ご活躍の場を広げていらっしゃいます。

今回のインタビューでは、先生が現在のご活躍に至るまでの道のりについて詳しく伺うことができました。ユーモアを交えながら語られるお話には大変引き込まれると同時に、渡米を実現するまでに積み重ねられた計り知れない努力や、数々の困難を乗り越えられたご経験を知ることができました。

今回のインタビュー記事を通じて、留学を志す方々はもちろん、多くの学生や若手医師が刺激を受け、やりたいことに向かって前向きに取り組む気持ちが自然と湧いてくるのではないかと思います。私自身、インタビュアーとして先生のお話に直接触れる中で、自身のキャリアや学びに対する姿勢を改めて見つめ直すきっかけをいただきました。今後は、今回得た気づきを自分自身の成長につなげるとともに、同じ志を持つ仲間たちに広く共有していきたいと考えております。

最後になりましたが、このような貴重な機会を設けてくださった南江堂の皆様、そしてお話しいただいた山田先生に、心より御礼申し上げます。

Interviewee

山田 悠史(やまだ ゆうじ)氏

マウントサイナイ医科大学 アシスタント・プロフェッサー

2008年慶応義塾大学医学部卒業。東京医科歯科大学病院(現:東京科学大学病院)、川崎市立川崎病院、練馬光が丘病院を経て、2015年よりマウントサイナイベスイスラエル病院で内科レジデントとして勤務。2020年にマウントサイナイ医科大学病院で老年医学フェロー。2022年より現職。